Deutschland im Bundestagswahlkampf 2013: Der sogenannte Veggieday schafft es erst ins Wahlprogramm der Bündnisgrünen und kurze Zeit später in die bundesweite Presse. „Die Grünen wollen uns das Fleisch verbieten!“, titelt Bild. Eine Schlagzeile, die auch heute, mehr als ein Jahrzehnt später, nicht überraschen würde. Dabei ging es der Partei dabei lediglich um öffentliche Kantinen und um bloß einen fleischfreien Tag pro Woche – und von einem Verbot war im Wahlprogramm keine Rede. Doch damals wie heute gilt: Rüttelt man an Ernährungsgewohnheiten, kochen die Emotionen schnell hoch – umso mehr, wenn ein Verzicht auf tierische Produkte zur Debatte steht. Aktuelles Beispiel: In den Gemeinschaftsquartieren auf dem Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg gab es ein rein vegetarisches Frühstück. Der Bauernverband sah die Gäste bevormundet. Metzgereien fühlten sich ausgegrenzt. Der Münchner Merkur schrieb von einem „Fleisch-Bann“.

Darf eine Kirche Leberwurst aus dem Standard-Angebot nehmen, wenn sie es mit dem Schutz der Schöpfung ernst meint? Heißen Getränke aus Hafer und Soja zurecht „Drink“ und nicht „Milch“? Sollen Eltern ihre Kinder vegan ernähren dürfen? Oft hitzig streitet die Gesellschaft über solche Fragen – jedenfalls in Kommentarspalten, Talkshows und auf Online-Plattformen wie Twitter oder Facebook. Oder jüngst im Bundestag: Mitte März debattierte das Parlament über die Empfehlungen, die ein repräsentativ zusammengesetzter Bürgerrat zum Thema „Ernährung im Wandel“ nach monatelanger Arbeit formuliert hatte. Manche Abgeordnete warnten vor Verboten „durch die Hintertür“, andere meinten, es sei doch nicht hinnehmbar, dass eine ungesunde, fleischlastige Ernährung ein unumstößlicher Teil der deutschen Kultur sein soll.

Diskussionen rund um die Ernährung werden oft emotional geführt. Viele Menschen fühlen sich angegriffen, wenn man ihre Essgewohnheiten thematisiert; Foto: Carel Mohn

Aus Klimasicht jedenfalls sind die Fakten eindeutig: Wer weniger tierische Produkt isst, schont das Klima. Das bestätigte 2023 einmal mehr ein Gutachten des Sachverständigenrats für Umweltfragen (SRU), der die Bundesregierung wissenschaftlich berät. Demnach verursachen Menschen, die tierische Produkte wie Fleisch, Fisch, Eier und Milch essen, im Schnitt 1,75 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. Wer Fleisch und Wurst vermeidet, landet bei zwei Dritteln davon, wer auf alle tierischen Produkte verzichtet und sich vegan ernährt, sogar nur bei weniger als der Hälfte. (Mehr zum Thema in unserem ausführlichen Artikel „Wie viel nützt eine fleischarme Ernährung dem Klima?“)

Doch wie lässt sich der Konsum von Fleisch und anderen tierischen Produkten senken, ohne dass die Diskussion in einem Kulturkampf endet?

Die Bereitschaft, weniger tierische Produkte zu essen, ist höher, als viele denken

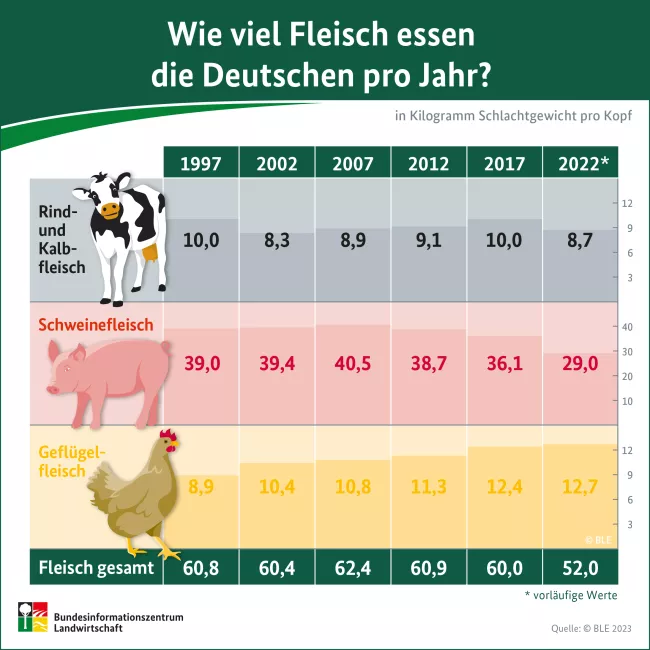

Die gute Nachricht: Der Fleischkonsum in Deutschland sinkt ohnehin schon seit Jahren. Waren es 2007 nach Angaben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung noch 62,4 Kilogramm pro Kopf und Jahr, ging die Menge bis 2022 auf 52 Kilogramm zurück – immerhin rund 20 Prozent in 15 Jahren. Und der Trend dürfte sich fortsetzen. In einer Untersuchung im Rahmen des Planetary Health Action Survey (PACE) zeigte sich knapp die Hälfte der Befragten bereit, künftig seltener zu Milch, Fleisch, Eiern und Co. zu greifen. Wenn es nicht um einen kompletten Verzicht geht, sondern um weniger, können viele Menschen sich also durchaus vorstellen, ihre Ernährungsgewohnheiten zu ändern.

Seit Jahren nimmt der Fleischkonsum in Deutschland – innerhalb von 15 Jahren immerhin schon um ein Fünftel; Quelle: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) 2023

Zudem ist die Offenheit für eine fleischärmere Ernährung größer, als viele denken: Während selbst unter jenen Personen, die Fleisch essen, sich 42 Prozent bereit zeigten, seltener zu tierischen Produkten zu greifen, gingen die Befragten davon aus, dass dieser Wert in der Gesamtgesellschaft bei nur 29 Prozent liege. Dieses Phänomen, also dass die allgemeine Zustimmung zu klimaschonenden Veränderungen unterschätzt wird, gibt es auch bei anderen Themen (Andre et al. 2024) – als „perception gap“ oder auch „pluralistische Ignoranz“ wird es in der Forschung bezeichnet.

Wie man Menschen erfolgreich motivieren kann, auch darauf gibt die PACE-Studie einen Hinweis: 80 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen eine gesunde Verpflegung in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas und Schulen wichtig oder extrem wichtig sei. Bei einer klimafreundlichen Verpflegung liegt dieser Wert bei 63 Prozent – das ist zwar immer noch beachtlich, aber doch deutlich weniger. Für den Klimaschutz ist das jedoch keine schlechte Nachricht, denn der gegenwärtig in vielen westlichen Ländern gewohnte Fleischkonsum ist nicht nur klima-, sondern auch gesundheitsgefährdend: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfahl bereits seit Jahren, maximal 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Person und Woche zu verzehren (nur etwa die Hälfte der derzeit üblichen rund 1.000 Gramm pro Woche) – und zwar aus gesundheitlichen Gründen. Kürzlich hat sie ihre Empfehlungen aktualisiert, auch Aspekte wie die Umweltbelastung durch bestimmte Lebensmittel einbezogen und landet nun bei maximal 300 Gramm Fleisch und Wurst wöchentlich. Laut einer britischen Studie (Scarborough et al. 2023) ist der Verzehr von solchen Mengen ähnlich klimafreundlich wie eine völlig vegetarische Ernährung.

Gesundheit ist nicht alles – und Ernährung kein zielgerichtetes Verhalten

Sollten wir in Sachen Ernährung also besser gar nicht mit dem Klimaschutz argumentieren, sondern über die Gesundheit? Jein, sagt Tina Bartelmeß, Juniorprofessorin für Ernährungssoziologie, die an der Universität Bayreuth zu Deutungsmustern im Ernährungsbereich forscht – sie rät dazu, auf günstige Gelegenheiten für Verhaltensänderungen zu achten. „Wenn Menschen erkranken, aus dem Elternhaus ausziehen oder eine Familie gründen, erhält das Thema Ernährung eine höhere Bedeutung“, erklärt sie. In solchen Umbruchphasen seien viele Menschen zugänglicher für gesundheitliche Aspekte – indirekt also auch für eine klimafreundliche Ernährung. In solchen Situationen zu betonen, dass eine überwiegend pflanzliche Ernährung nicht nur der eigenen Gesundheit nutzt, sondern auch dem Klima, hält Bartelmeß für sinnvoll.

Das Schweizer Projekt „Dialog im Quartier“ inspiriert seit 2021 Menschen dazu, ihre Essgewohnheiten zu ändern. In Workshops nähern sich die Teilnehmenden spielerisch einer klimafreundlichen Ernährung. Der Fokus liegt dabei auf den Themen Fleischkonsum, Lebensmittelabfälle und Genussmittel. Laut Projektkoordinatorin Dubravka Vrdoljak von der ETH Zürich liegen hier die größten Hebel, um die ernährungsbezogenen Treibhausgasemissionen zu senken.

Die Veranstaltungen finden meist in Kooperation mit Gemeinschaftszentren oder Quartierstreffpunkten statt – so erreicht „Dialog im Quartier“ auch Personen, die vorher noch nicht über die Klimafolgen ihrer Ernährung nachgedacht haben. Nach einem wissenschaftlichen Input berichtet eine Person aus dem Wohngebiet aus ihrem Alltag – das kann ein Biobauer sein, eine Lebensmittelretterin oder ein Gastronom. Für Projektkoordinatorin Vrdoljak ist diese persönliche Ansprache ein wichtiger Türöffner, um mit den Teilnehmenden ins Gespräch zu kommen.

In den Workshops wird es dann möglichst konkret: Die Teilnehmenden schreiben zum Beispiel auf, was sie in den vergangenen Tagen gegessen haben, und finden danach heraus, welche dieser Lebensmittel besonders klimaschädlich sind. Sie erfahren, dass drei Tassen Kaffee so viele Treibhausgase verursachen wie eine Hauptmahlzeit. Und sie überlegen sich, welche Werte ihnen besonders wichtig sind – und wie sie ihre Ernährungsgewohnheiten ändern können, damit ihr Handeln stärker mit diesen Werten übereinstimmt.

Am Ende der Workshops steht ein konkretes Vorhaben für eine neue Gewohnheit: Etwa den dritten Kaffee am Tag durch Lupinenkaffee ersetzen. Den Kindern kleinere Portionen geben, weil ja doch immer etwas übrigbleibt. Oder neue Gerichte mit Wintergemüse ausprobieren. Das Vorhaben notieren die Teilnehmenden auf einer Postkarte, die vier Wochen später in ihren Briefkästen landet. Um die Teilnehmenden nicht zu überfordern, unterscheiden die Projektmitarbeitenden dabei verschiedene Phasen: Wer sich noch nie Gedanken über seinen Fleischkonsum gemacht hat, sollte sich nicht direkt vornehmen, nur noch einmal pro Woche Fleisch zu essen, sondern zunächst herausfinden, in welchen Situationen er oder sie oft Fleisch und Wurstwaren isst.

Neben der Zusammenarbeit mit Sozialarbeitenden und anderen Personen aus dem Quartier findet Dubravka Vrdoljak es wichtig, dass der Austausch auf Augenhöhe stattfindet und niemand für seine Essgewohnheiten bewertet wird. Auch der spielerische Ansatz sei für das Projekt zentral: Steht sie mit einem Stand auf einem Quartiersfest, hat sie statt wissenschaftlicher Plakate zum Beispiel einen großen Kühlschrank dabei. Den sollen die Gäste so sortieren, dass die Lebensmittel sich möglichst lange halten – leicht verderbliche Lebensmittel gehören zum Beispiel auf die Ablage über dem Gemüsefach, denn dort ist es am kältesten. „Die meisten Leute mögen es, ihr Wissen zu testen“, hat Vrdoljak beobachtet. Danach komme man leichter ins Gespräch.

Wer bewusst bestimmte Narrative stärkt, sollte jedoch Vorsicht walten lassen, warnt sie. In Österreich betone die Politik zum Beispiel seit Jahren die Vorteile regionaler Lebensmittel: „Jetzt fällt es den Konsument:innen schwer, überhaupt den Mehrwert von Bio zu erkennen“, so Bartelmeß. Ein zu starker Fokus auf gesundheitliche Aspekte erweist dem Klimaschutz am Ende also womöglich einen Bärendienst, weil dann der Klimaaspekt zu sehr in den Hintergrund geraten könnte. Denn Lebensmittel wie Avocados und Chiasamen mögen zwar gesund sein. Wirklich klimafreundlich sind sie wegen weiter Transportwege nicht.

Zudem ist Gesundheit laut Bartelmeß für die Konsument:innen nicht alles: „Die wenigsten Menschen in Deutschland ernähren sich so, wie die DGE es empfiehlt.“ Das deute darauf hin, dass wir unsere Nahrungsmittel nicht nur nach gesundheitlichen Aspekten oder Expertenmeinungen auswählen. „Ernährung ist kein zielgerichtetes Verhalten, sondern eine soziale Praktik, die wiederum in viele andere Praktiken eingebettet ist“, erklärt die Ernährungssoziologin. Welche Lebensmittel gibt es in meinem Supermarkt, und was kosten sie? Welche Produkte werden beworben? Was essen Freunde und Kolleginnen? Mit welchen Lebensmitteln sind wir aufgewachsen? In welchen Situationen essen wir? Wie sprechen wir über bestimmte Lebensmittel, und welche Rolle spielen sie in unserer Kultur? Diese und ähnliche Aspekte beeinflussen unsere Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Essen – und sie wirken oft unbewusst. Was wir essen, ist demnach nur zu einem gewissen Teil eine individuelle Entscheidung; einen großen Einfluss haben Rahmenbedingungen und Anreize, nicht zuletzt finanzielle, die teils durch Subventionen oder Steuersätze staatlich beeinflusst sind: „Die politischen und wirtschaftlichen Strukturen müssen sich genauso ändern wie die symbolischen“, fordert Bartelmeß. „Zum Beispiel auch die Art und Weise, wie wir über Fleisch und Gemüse reden.“ So normalisiere unser Sprachgebrauch beispielsweise Fleisch als Hauptbestandteil einer Mahlzeit. Man denke nur an den Begriff „Beilage“ etwa für Kartoffeln und anderes Gemüse auf Speisekarten.

Soziale Normen verändern: Von Rauchentwöhnung und HIV-Prävention lernen

Wer will, dass Menschen weniger tierische Produkte essen, sollte also nicht nur die Konsument:innen am Ende der Produktionskette sondern das komplette Ernährungsumfeld in den Blick nehmen. Wie das gelingen kann, noch dazu in einem Bereich, den viele Menschen als sehr persönlich empfinden, zeigen Kampagnen wie das „California Tobacco Control Program“ oder „Gib Aids keine Chance“, die sich teils in noch privateren Sphären bewegen. Beide adressieren nicht nur das Individuum, sondern auch das Setting, also das direkte soziale Umfeld, und gesellschaftliche Normen.

Ziel des „California Tobacco Control Program“ zum Beispiel ist es, Tabak „weniger wünschenswert, weniger akzeptiert und weniger zugänglich“ zu machen, so das California Department of Public Health. Das Programm finanziert sich aus einer Tabaksteuer, die der Staat Kalifornien seit 1988 erhebt. Zu dem breit angelegten Rauchpräventionsprogramm gehören mehrsprachige Medienkampagnen, Rauchentwöhnungsprogramme, Bildungsangebote an Schulen, Initiativen für rauchfreie Restaurants, Parks und Wohngebäude sowie Beschränkungen für Tabakwerbung. Laut Angaben des California Department of Public Health rauchen in Kalifornien heute nur noch halb so viele Personen wie zu Beginn des Programms.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die Präventionskampagne „Gib Aids keine Chance“, die 1987 startete und mittlerweile unter dem Namen „Liebesleben“ läuft. Mit ihr mischt sich die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in einen der intimsten Lebensbereiche überhaupt ein. Der Erfolg der Kampagne, die zu den größten Gesundheitskampagnen in Deutschland zählt, dürfte nicht zuletzt auf die Vielzahl der Kommunikationsmaßnahmen und -kanäle zurückgehen: Spots im Fernsehen, Radio und Kino – oft originell und augenzwinkernd wie der schnell ikonisch gewordene Clip mit den TV-Stars Ingolf Lück und Hella von Sinnen.

Ein Klassiker der Gesundheitsaufklärung: Mit diesem Werbespot sorgte 1987 die Kampagne "Gib AIDS keine Chance" für Aufsehen – und Aufklärung. Zum Anschauen klicken Sie auf diesen Link: BzgA

Außerdem Anzeigen in Tageszeitungen und Magazinen, Plakate in Apotheken und auf Großwänden im öffentlichen Raum, Broschüren in verschiedenen Sprachen, Bildungsangebote für Jugendliche, Lehrkräfte, Sozialarbeiter:innen und Gesundheitspersonal, Telefonberatung, Selbsttests, Jugendfilmtage – die Liste ließe sich verlängern. Die Maßnahmen sollen nicht nur das Verhalten von Individuen verändern, sondern auch die sozialen Normen – und zum Beispiel Safer Sex normalisieren oder der Stigmatisierung von HIV-Infizierten entgegenwirken.

Weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung wünscht sich, dass der Staat den Lebensmittelmarkt stärker reguliert

Die Ernährungskommunikation in Deutschland hingegen rückt nach wie vor das Individuum ins Zentrum. Das bemängelte der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz, der das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft berät, schon 2020 in einer Stellungnahme zu nachhaltiger Ernährung: „Bestehende Rahmenbedingungen sind wenig nachhaltigkeitsförderlich, die Verantwortung wird zu stark auf das Individuum verlagert, und viele verfügbare Unterstützungsinstrumente werden nicht hinreichend genutzt.“

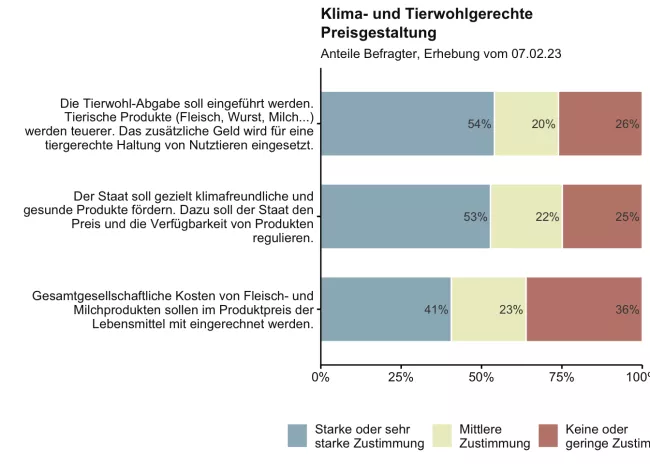

Das verwundert vor allem vor dem Hintergrund, dass es in der Bevölkerung durchaus den Wunsch nach mehr Steuerung gibt. In der bereits erwähnten PACE-Befragung fordern 75 Prozent der Teilnehmenden, der Staat solle den Preis und die Verfügbarkeit von Lebensmitteln stärker regulieren, um klimafreundliche und gesunde Produkte zu fördern. Dass der Preis von Fleisch- und Milchprodukten deren gesellschaftlichen Folgekosten einbeziehen soll, befürworten 64 Prozent. Einer Tierwohlabgabe auf Produkte wie Fleisch, Milch und Eier stimmen sogar 74 Prozent zu. Laut einer Umfrage von Forschenden der Universität Hamburg, deren Ergebnisse in Nature Food erschienen sind (Perino/Schwickert 2023), könnte diese bis zu 39 Cent pro Kilogramm Fleisch betragen. Die Hälfte der Befragten befürwortete eine Abgabe in dieser Höhe. Bei 19 Cent pro Kilo waren es sogar zwei Drittel. Interessant: Die Zustimmung zu einer solchen Abgabe sinkt, wenn sie – statt Tierwohlabgabe – Klimaabgabe heißt.

Bei 64 bis 75 Prozent der Deutschen gibt es eine mittlere bis sehr starke Zustimmung dafür, dass Klima- und Gesundheitsaspekte in die Preisgestaltung von Lebensmitteln einfließen – bei konkreten Vorschlägen wie der der Tierwohlabgabe oder einem direkten Eingreifen des Staates sind die Zustimmungszahlen sogar noch höher als bei der allgemeinen Frage; Quelle: PACE/Universität Erfurt

Auch der Bürgerrat „Ernährung im Wandel“ forderte in seinem Ergebnispapier vom Februar 2024 eine Abgabe auf tierische Produkte. Mit den Einnahmen soll eine Prämie für Betriebe finanziert werden, die die Haltungsbedingungen für ihre Tiere verbessern. Sollte eine solche Abgabe nicht beschlossen werden, empfiehlt der Bürgerrat, die Mehrwertsteuer für Fleisch und Fleischprodukte anzupassen: Für Produkte aus den Haltungsformen 1 und 2 sollen dann 19 statt wie bisher 7 Prozent fällig werden. Die 160 zufällig ausgelosten Teilnehmenden schlugen außerdem vor, dass die Mehrwertsteuer unter anderem auf Bio-Obst und -Gemüse aus der EU, auf Hülsenfrüchte, Nüsse und Vollkorngetreide abgeschafft werden solle. Laut PACE-Befragung wäre eine Kombination von Steuererhöhung und -senkung sinnvoll: Demnach steigt die Zustimmung zu einer höheren Mehrwertsteuer auf tierische Produkte, wenn gleichzeitig die Mehrwertsteuer auf pflanzliche Produkte wegfällt.

Informationen allein reichen nicht aus

Eine Steuer oder Abgabe auf tierische Produkte (beispielsweise zur Förderung tier- und umweltverträglicherer Produktionsformen), wie sie seit den Bauernprotesten Ende 2023 und Anfang 2024 wieder stärker diskutiert wird, hätte also durchaus einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung. Mit Blick auf Vorbilder wie „Gib Aids keine Chance“ und das „ California Tobacco Control Program“ könnte sie allerdings nur ein Teil einer erfolgreichen Kampagne für klimaschonende Ernährung sein. Im 2021 erschienenen Fleischatlas der grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung zählt Agrarökonomin Julia Schmid auf, welche Vielzahl von Maßnahmen darüber hinaus denkbar wären: „Preise für Fleisch könnten die ökologischen und sozialen Kosten widerspiegeln, Werbung und Bebilderung sich an realistischen Produktionsbedingungen orientieren und Sonderangebote im Supermarkt so reguliert werden, dass sie nicht unter dem Produktionspreis verkauft werden. Umwelt-, Arbeits- und Tierschutzgesetze könnten eine Produktion garantieren, die den gesellschaftlichen Ansprüchen genügt, Tierwohl- und Klimalabel einen Beitrag für eine bessere Wahlfreiheit im Supermarkt leisten.“ Um die sozialen Normen zu verändern und eine überwiegend pflanzliche Ernährung zur neuen Norm zu machen, rät sie zu Bildungsangeboten in Kitas und Schulen sowie mehr (qualitativ hochwertigen) pflanzlichen Produkten in der Gemeinschaftsverpflegung – also zum Beispiel in Krankenhäusern, Kantinen oder Kitas.

Der soziale Träger „Adelby 1“ ist ein großer Träger unter anderem von Kindertagesstätten, Familienzentren und Einrichtungen der stationären Jugendhilfe in Schleswig-Holstein und begleitet insgesamt mehr als 2.000 Kinder und Jugendliche. Seit 2023 gibt es in allen Einrichtungen des Trägers nur noch vegetarische Gerichte. Den Anstoß zu dieser Entscheidung gab die Gemeinwohlbilanz, die „Adelby 1“ seit vier Jahren erstellt und die Geschäftsführer Heiko Frost klarmachte: „Unser Unternehmen kann am meisten zum Klimaschutz beitragen, wenn wir auf fleischhaltige Gerichte komplett verzichten.“

Schon vor der Umstellung gab es in den Einrichtungen von „Adelby 1“ an den meisten Tagen ein rein vegetarisches Angebot. Der Schritt zu einer komplett fleischlosen Kost führte dann aber doch zu Konflikten: Laut Frost sähen einige wenige Eltern das Wunsch- und Wahlrecht ihrer Kinder gefährdet und ihr eigenes Mitbestimmungsrecht beschnitten. „Es gab aber auch viele bestärkende Rückmeldungen“, sagt der Geschäftsführer. „Auch von nicht-vegetarischen Eltern.“ Dennoch denken er und seine Mitarbeitenden derzeit über einen Kompromiss nach. An dem Grundsatz, dass es nicht jeden Tag fleischhaltige Gerichte und immer mindestens ein vegetarisches Angebot gibt, werde er aber nicht rütteln, betont Frost.

Im Rückblick würde er die Eltern noch offensiver und früher in die Umstellung einbeziehen. Um sie mitzunehmen, bieten die Einrichtungen offene Abende mit Ernährungswissenschaftler:innen oder anderen Expert:innen der DGE an. „Eltern, die unsicher oder nicht gut informiert sind, können wir damit abholen“, sagt Frost. Wer aus „ideologischen Gründen“ gegen ein rein vegetarisches Angebot sei, den oder die stimme man so jedoch nicht um. Eine zentrale Rolle komme zudem den Elternvertreter:innen in den jeweiligen Einrichtungen zu. Sie als Multiplikator:innen zu gewinnen, hält Frost für extrem wichtig. Ein weiterer Tipp: Nicht nur übers Klima argumentieren, sondern zum Beispiel über Vorteile für die Gemeinschaft. Vegetarische Gerichte können alle Kinder und Jugendlichen gemeinsam genießen – ungeachtet ihres kulturellen Hintergrunds.

Ideen, wie sich der Konsum von tierischen Produkten in Deutschland senken ließe, gibt es also zuhauf. Als Gegenargument wird gegen viele von ihnen angeführt, der Staat solle die Bürger:innen nicht bevormunden, indem er sich in individuelle Konsumentscheidungen einmische, sondern sich darauf beschränken, sie zu informieren – vorgetragen zum Beispiel aus den Reihen der FDP, von der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie, aber auch in den Medien oder von der bayerischen Ernährungsministerin Michaela Kaniber (CSU).

Ernährungssoziologin Bartelmeß stimmt dieser Forderung nur bedingt zu: „Es ist schon wichtig, dass wir die Verbraucher:innen mündig machen“, findet sie. Aber: „Das Individuum kann nur innerhalb seiner Systemgrenzen agieren.“ Und die werden nicht zuletzt von Lobbyinteressen bestimmt. „Das verfügbare Angebot, die Preise, die Bildersprache und das gesamte Einkaufssetting beeinflussen Kaufentscheidungen mehr als das grundsätzliche Wissen über Umwelt, Tierwohl und Gesundheit“, kritisiert im Fleischatlas auch Agrarökonomin Schmid. In der PACE-Befragung gibt etwa die Hälfte der Befragten an, dass es ihnen schwerfalle, auf Eier, Fisch, Fleisch- und Milchprodukte zu verzichten – obwohl die deutliche Mehrheit sich wünscht, dass eine gesunde und klimafreundliche Ernährung für alle leicht zugänglich sein sollte.

Den Einfluss von Lobby-Interessen nicht vergessen – und Stigmatisierung sozial Schwacher vermeiden

Wie eine staatliche Kampagne auch gegen Lobbyinteressen etwa der Fleisch- oder Ernährungsindustrie erfolgreich sein kann, zeigt ein weiterer Blick in die USA: 1994 zog Mississippi als erster US-Bundesstaat gegen die Tabakindustrie vor Gericht. Fünf Jahre später folgte eine Klage des US-amerikanischen Justizministeriums. Der Vorwurf: Die Tabakkonzerne hätten die Risiken von Zigarettenrauch verharmlost. Das California Department of Public Health scheut ebenfalls nicht die Konfrontation mit der Tabaklobby: Eine Internetseite des „California Tobacco Control Program“ beleuchtet explizit die Taktiken großer Tabakkonzerne – von den Ausgaben für Lobbyarbeit bis zu zweifelhaften Marketingstrategien, die speziell auf Schwarze, Hispanics oder die Arbeiterklasse abzielen.

„Die Tabakindustrie zerstört Menschen und Plätze, die wir lieben. Und will uns mit Milliardenaufwand davon überzeugen, dass das normal ist“ – dies ist keine Kampagne einer kämpferischen Umwelt- oder Gesundheitsorganisation, sondern des staatlichen California Department of Public Health; Quelle: CDPA/undo.org

Eine ähnliche staatliche Kampagne im Ernährungsbereich ist in Deutschland aktuell schwer vorstellbar. Dennoch lässt sich von Kalifornien lernen – zum Beispiel, dass gute Informationskampagnen die Lebensrealität verschiedener Bevölkerungsschichten einbeziehen sollten. Agrarökonomin Schmid sieht das in Deutschland nur bedingt gegeben: Kampagnen im Klima- und Ernährungsbereich würden häufig die bürgerliche Mittelschicht adressieren, bemängelt sie, und gingen an der sozialen und materiellen Wirklichkeit sozioökonomisch benachteiligter Gruppen vorbei. Das trifft übrigens auf etliche Tipps für einen nachhaltigen Lebensstil zu: Aufs E-Auto umzusteigen, ein Balkonkraftwerk anzuschaffen oder nur noch Bio zu kaufen, ist für viele Menschen, die über wenig Geld verfügen, schlicht nicht möglich. Obwohl Personen, die weniger verdienen, laut einer Studie des Umweltbundesamts auch weniger zum Klimawandel beitragen, wird ihr Verhalten daher schnell als klimaschädlich abgestempelt.

Das gilt auch für den Ernährungsbereich: „Über Ernährungsweisen und deren Folgen findet häufig eine Stigmatisierung statt“, sagt Tina Bartelmeß. Wer im Fast-Food-Restaurant einen Burger isst, dazu einen überzuckerten Softdrink im Einwegbecher hat oder im Discounter das billigste Hackfleisch kauft, wird (ungeachtet des tatsächlichen ökologischen Fußabdrucks) kaum als klimaschonende Person wahrgenommen. Unbedachte Urteile über klimafreundliche Ernährung zu kommunizieren, könne dieses Klischee der klimaschädlichen Unterschicht verstärken, mahnt die Soziologin.

Wer diesen Zusammenhang nicht beachtet, läuft tatsächlich Gefahr, in einem Kulturkampf zu landen. Das legt das 2023 erschienene Sachbuch Triggerpunkte von Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westheuser nahe. Demnach empfindet ein Viertel der über 2500 Personen, die im Rahmen der Untersuchung befragt wurden, die Forderung, umweltbewusst zu leben, als eine Zumutung. Besonders hoch (rund 40 Prozent) ist dieser Anteil in der Arbeiterschaft. Drei von vier Personen aus dieser Gruppe finden, eine umweltschonende Lebensweise werde vor allem von jenen gefordert, die sich teure Bio-Produkte leisten können. Auch die Ansicht, „der Aufruf zu einem umweltbewussteren Leben beachte die Situation armer Menschen zu wenig“, sei in dieser Gruppe verbreitet, so die Autoren. Die Ursache für diesen „Klassenbias“ sehen sie nicht nur in ökonomischen Zwängen, sondern auch in unterschiedlichen Lebensweisen und Moralvorstellungen.

Für die akademische Mittelschicht eine Frage des Lebensstils – der Arbeiterschaft fragt nach fairer Kostenverteilung

Die akademische Mittelschicht drücke ihr Engagement fürs Klima nämlich vor allem durch individuelle Konsumentscheidungen und „heroischen Verzicht“ aus. Die Botschaft: Klimaschonend zu leben sei eine Entscheidung, die man nur treffen müsse – und die jede und jeder treffen könne. Strukturelle Fragen rücken dadurch in den Hintergrund. Für die Arbeiterschaft jedoch sind gerade diese zentral: Sie wollen wissen, wie Klimaschutzmaßnahmen fair finanziert werden können. Zudem fühlen sie sich noch öfter als die akademische Mittelschicht mit Blick auf das Klima machtlos. Die Folge: „Der insbesondere in der akademischen Mittelklasse verbreitete Zugang zur Klimapolitik […] läuft hier Gefahr, an […] der restlichen Bevölkerung vorbeizureden.“

Ganz besonders gilt das, so eine der zentralen Thesen des Buches, wenn Erwartungen von Gerechtigkeit, Normalität, Kontrolle und Selbstbestimmung verletzt werden. Dann zeigen Menschen sich getriggert und werden emotional. Wer die Menschen dazu bewegen möchte, ihre Ernährung umzustellen, verletzt schnell deren Vorstellung von privater Selbstbestimmung. Forderungen wie der Veggieday werden dann schon deshalb zurückgewiesen, weil sie als „Beschneidung des eigenen Freiheitsspielraums“ wahrgenommen werden.

Wer in Begriffen wie „soziales Interesse“ und „materielle Sicherheit“ denkt, beugt einem Kulturkampf vor

Man nennt dieses Phänomen psychologische Reaktanz. Schlimmstenfalls führt es dazu, dass die Adressat:innen ihren Fleischkonsum quasi aus Trotz sogar steigern. Zu diesem Schluss kam eine Studie von Forschenden der Universitäten Bamberg und Erfurt im Journal of Health Communication (Sprengholz et al. 2023). Die Forschenden teilten die Teilnehmenden in drei Gruppen ein. Die erste wurde aufgefordert, mit Blick auf die eigene Gesundheit und die Umwelt kein Fleisch mehr zu essen. Die zweite erhielt neutrale Informationen über die Vorteile eines niedrigen Fleischkonsums. Die dritte beschäftigte sich mit einem völlig anderen Thema. Das Ergebnis: Die Personen, die den Appell lasen, waren im Anschluss deutlich stärker verärgert als die anderen. In einem Wortgitter, das neutrale Wörter und Begriffe mit Fleischbezug enthielt, fanden sie außerdem mehr Wörter wie „Fleisch“ und „Wurst“ als andere Teilnehmende. Reaktanz könne also unsere Aufmerksamkeit in Richtung des unerwünschten Verhaltens verschieben und dieses sogar verstärken, folgerten Gesundheitspsychologe Philipp Sprengholz und sein Team.

Die Veränderung hin zu einer klimaschonenden Ernährung mit dem Begriff Verzicht zu labeln, verspricht vor diesem Hintergrund wenig Erfolg. Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westheuser empfehlen hingegen, eher in Begriffen wie „soziales Interesse“ und „materielle Sicherheit“ zu denken, wenn man die Arbeiterklasse erreichen will. Das könnte dem Kulturkampf um die „richtige“ Ernährung zumindest vorbeugen. Dass die Diskussion eskaliert, lässt sich im Moment aber wohl nicht ganz vermeiden: Für Mau, Lux und Westheuser zeigen Triggerpunkte in der öffentlichen Debatte, wo Vorstellungen über Normalität auseinandergehen. Im Umkehrschluss bedeutet das: Wenn Veggiewurst und Mandelmilch nicht mehr zu emotionalen Reaktionen führen, haben wir die Ernährungswende geschafft.