Nur wenige Artikel erregten 2017 so sehr die Gemüter der klimainteressierten Öffentlichkeit wie ein im Juli erschienener Beitrag im New York Magazine: Mit dem Titel Die unbewohnbare Erde provozierte der Journalist David Wallace-Wells nicht nur klimawandelleugnistische Trump-Anhänger, sondern auch Teile der Klimawissenschaften. "Es ist schlimmer, als Sie denken", begann Wallace-Wells seinen Artikel und malte anschließend ein echtes Worst-Case-Szenario des Klimawandels: Schon bis zum Ende des Jahrhunderts könnten weite Teile der Erde unbewohnbar werden, der Klimawandel durch eine riesige "Methan-Bombe" apokalyptische Dimensionen annehmen und Hunger, Hitzetod und Millionen obdachlose Klimaflüchtlinge an der Tagesordnung sein. Das Fazit: "Egal, wie gut Sie informiert sind, Sie sind sicher nicht alarmiert genug."

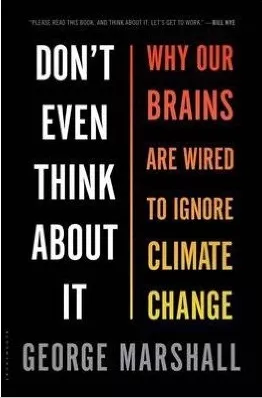

Unbewohnbare Erde. Mit diesem Text entfachte der US-Journalist David Wallace-Wells im vergangenen Jahr eine Debatte darüber, wieviel Alarmstimmung in der Klimakommunikation richtig und sinnvoll sei; Faksimile: New York Magazine

Eigentlich wollte der Journalist der Klimawissenschaft einen Dienst erweisen. Für seinen Text hatte er gezielt zusammengetragen, nicht was die laut Forschung wahrscheinlichsten Folgen des Klimawandels sind, auf die meist geschaut wird – sondern was die schlimmsten Folgen wären, die Forscher für möglich halten. Es drohe, so Wallace-Wells, nicht weniger als der Untergang der menschlichen Zivilisation. Doch statt Beifall zu spenden, äußerten sich viele Klimawissenschaftler kritisch. Das Portal Climate Feedback zum Beispiel, auf dem Forscher die wissenschaftliche Korrektheit von Medienberichten bewerten, stellte dem Artikel ein vernichtendes Zeugnis aus: Seine Glaubwürdigkeit sei "gering".

"Es gibt keinen Grund, den Klimawandel schlimmer zu machen, als er ist"

"Eine übertrieben alarmistische Rhetorik ist genauso schädlich wie die Rhetorik von Klimaskeptikern, weil sie uns inaktiv macht", argumentierten auch der bekannte US-Klimaforscher Michael Mann und die Kommuniaktionsexpertin Susan Joy Hassol in einer Reaktion auf den Artikel. "Egal, ob der Klimawandel eine Lüge ist oder völlig außer Kontrolle – bei beiden Varianten gibt es offensichtlich keinen Grund zu handeln." In ihrem Beitrag für die Washington Post warnten Mann und Hassol davor, Studien überzogen oder gar falsch wiederzugeben. "Es gibt keinen Grund, den Klimawandel noch schlimmer zu machen, als er ohnehin schon ist, vor allem, wenn das Untergangsszenarien dient und Hoffnungslosigkeit schürt", warnen sie.

Ähnlich argumentierte auch der Kommunikationsforscher Michael Brüggemann von der Universität Hamburg im Herbst 2017 auf dem Salzburger K3-Kongress zu Klimawandel, Kommunikation und Gesellschaft. "Die Überhitzung der Debatte und gezielter Katastrophismus zur Auflagensteigerung sind genauso schädlich wie eine Unterkühlung, also das Herunterspielen von Folgen des Klimawandels oder herrschendes Desinteresse", so Brüggemann.

"Die Themenverdrossenheit steigt, wenn Probleme unlösbar erscheinen"

"Viele Studien belegen, dass bei Menschen die Themenverdrossenheit steigt, wenn die Probleme unlösbar erscheinen", meint auch Uwe Krüger, Journalismusforscher an der Universität Leipzig. Krüger hat vor allem zu lösungsorientierter Berichterstattung geforscht (im Fachjargon "constructive journalism" oder "solutions journalism" genannt). "Wenn Berichterstattung Lösungsansätze aufzeigt, fühlen sich Menschen erwiesenermaßen optimistischer." Doch erste Forschungsergebnisse deuten auch darauf hin, dass "constructive journalism" nicht überschätzt werden sollte. Zwar fühlen sich die Leser hinterher weniger schlecht, so das Ergebnis eines Experiments der US-Medienwissenschaftlerin Karen McIntyre von der Virginia Commonwealth University – doch die Bereitschaft, selbst aktiv zu werden, erhöhte sich nicht.

Dass auch negative Gefühle ein wichtiger Baustein der Klimakommunikation sein können, glaubt hingegen der Klimablogger Robert Scribbler. Diese sollten allerdings mit anderen Gefühlen wie Hoffnung und dem Aufzeigen von Handlungsoptionen abgestimmt werden, um den Leser nicht mit seiner Angst alleinzulassen.

Autoren im Zwiespalt: Alarmieren ohne zu deprimieren

Tatsächlich ist sich die Forschung uneins, wieviel Angst notwendig und wieviel Alarmismus schlecht für eine Klimakommunikation ist, die Menschen zum Handeln bewegen soll. Bereits im Jahr 2009 bilanzierten Saffron O’Neill und Sophie Nicholson-Cole vom britischen Tyndall Centre for Climate Change Research, dass zwar durch Angst erst einmal eine größere Aufmerksamkeit erreicht würde. Letztendlich rege das Angstgefühl für sich genommen aber keine Handlungen an. Auch psychologische Untersuchungen legen nahe, dass ein starker Alarmismus und das Auslösen von Angstgefühlen kontraproduktiv sein könnten: Dass das Publikum gleichgültig wird oder als Ausweg aus der scheinbar ausweglosen Situation damit beginnt, Forschungsergebnisse zu bezweifeln, auszublenden oder abzustreiten. Lägen die wahrgenommene eigene Lebensrealität und die prognostizierte Katastrophe zu weit auseinander, wirke das kontraproduktiv, resümiert eine Untersuchung von Matthew Feinberg und Robb Willer von der University of California in Berkeley.

Dennoch: Die Gefahren des Klimawandels für heutige und zukünftige Generationen sind nun einmal sehr real und sehr groß – selbst wenn die von Wallace-Wells skizzierten schlimmsten Folgen nicht eintreten sollten. Journalisten und Forscher stehen somit in einem Zwiespalt: Die Öffentlichkeit zu warnen und sie über die drastischen Umweltveränderungen zu informieren. Und sie gleichzeitig nicht nur zu deprimieren, sondern auch zum Handeln zu bewegen.

Das Ziel: nicht ein Gefühl von Angst, sondern von Sorge

Das funktioniere am besten, indem man Gefühle der "Sorge" auslöse, schreiben die US-Forscher Nicholas Smith und Anthony Leiserowitz. Je besorgter die Bürger, desto höher sei ihre Bereitschaft, Klimaschutzinitiativen zu unterstützen, fanden sie in einer repräsentativen Umfrage heraus. Im Unterschied zu Angst sei Sorge ein gemäßigteres Gefühl. Statt den Klimawandel als Katastrophe zu erzählen, sollten in ausgewogeneren Beiträgen Gefahren klar benannt werden, ohne zu dramatisieren. Ähnlich wie bei Sorgen beispielsweise um Krebserkrankungen, steige so die Motivation sich über Prävention und Heilmethoden zu informieren. Zudem seien Klimaschutz-Handlungen auch mit positiven Gefühlen verbunden: Die Überzeugung etwas „Gutes“ getan zu haben, wirke aufbauend und motivierend. Demnach raten die Autoren, Interesse und Hoffnung bei den Lesern zu wecken – zwei positive Gefühle, die zum Lernen, Entdecken und Handeln anregten.

Auch die kalifornische Geografin Susanne Moser hält schockierende Bilder oder Botschaften ohne den Hinweis auf mögliche Lösungsvorschläge für kontraproduktiv. Sie rät dazu, die Risiken des Klimawandels immer an den Alltag der Menschen heranzutragen und ihnen dann mögliche Handlungspfade vorzuschlagen: Nur so könne verhindert werden, dass die Menschen von der globalen Klimakrise überwältigt und eingeschüchtert würden.

Psychologen der University of Massachusetts erklären in einem Beitrag für Nature Climate Change in Reaktion auf den düsteren Artikel im New York Magazine, dass Gefühle bei Menschen nicht als einfacher Hebel verstanden werden dürften, um die gewünschten Effekte "auszulösen". Dafür seien die psychologischen Mechanismen von Angst, Freude oder Sorge zu komplex. Statt auf einmalige schockierende oder besonders eindringliche Bilder, Texte oder Schlagzeilen sollte in der Klimakommunikation auf Wiederholung gesetzt werden, so die Autoren. Emotionale Botschaften und Erlebnisse müssten regelmäßig bei den Menschen ankommen, da es sich - im Gegensatz zu einem Hurrikan, einem Krieg oder anderen Einzelereignissen - beim Klimawandel um ein langfristiges und facettenreiches Problem handele.

Das Psycho-Sandwich: Liebe, Angst, Liebe

Demnach war der Beitrag des Journalisten David Wallace-Wells auch nicht schädlich, sondern ein Teil im großen Puzzle der Schaffung von Aufmerksamkeit für die globalen Klimawandel. Denn kaum eine der Hunderten von Studien der Klimawissenschaftler hat es bisher geschafft, einen solchen Wirbel zu machen. Nicht ohne Grund plädieren Journalisten und Experten deshalb dafür, bei der Klimakommunikation eine Vielfalt zuzulassen. Es gäbe nicht die eine Zielgruppe oder Leserschaft, sondern je nach sozialer Schicht, Sozialisierung und Alter vielfältige Zugänge. Hinzukommt: Es gehe nicht nur darum, wie über Klimawandel gesprochen werde, schreibt die Guardian-Kolumnistin Lucia Graves, sondern, dass überhaupt über den Klimawandel gesprochen werde.

Eine überraschende Erklärung hat auch die Literaturwissenschaftlerin Genevieve Guenther parat: Bereits der Renaissance-Dichter Sir Philip Sidney habe darüber nachgedacht, wie Literatur dazu dienen könne, nicht nur mehr zu wissen, sondern auch gescheiter zu handeln. "Ja, wir müssen Menschen erschrecken", zitiert Guenther den Dichter, "mit lebendigen Szenarien, die von unseren Seelen Besitz ergreifen und bewegen." Allerdings nicht im Sinne des "worst-case-Szenarios" von David Wallace-Wells, sondern mit der literarisch wirkmächtigen Verbindung von "Angst und Hoffnung" als eine Art "Sandwich" von Liebe, Angst und Liebe. Denn Angst könne auch die Angst davor sein, dass Menschen das Glück und damit die Liebe genommen werden.

Susanne Götze